「ドットハック セカイの向こうに」の新3D基準への道

みなさんこんにちは、劇場用3Dアニメーション「ドットハック セカイの向こうに」では

エフェクトや制作の進行を担当しました。柴岡です。

長い期間かかりましたが、ようやく皆様にお披露目をすることができ、本当に嬉しい限りです。

3D作品ということもあり、上質で

『目にやさしい立体視』を

お届けするため力を尽くして参りました。

今回は、その本篇制作の前に行われた立体視の検証についてお伝えしたいと思います。

(※これはまだ世に立体映像の書籍や情報が普及する前の出来事。)

20XX年3月

制作担当の二塚氏からパイロット版の映像を立体視化するように言われ作業に取りかかる。

出来上がったカットから順にチェックに回していくという工程でした。

柴岡:『出来ました。』

二塚:『おっ出来た。じゃ見よか。』

二塚:『・・・・・・。』(チェック中)

二塚:『イタタタタタッ…目がぁ~っ!』

二塚:『あかん!あかんっ!やり直しっ!!』

次の日…。

柴岡:『出来ました。』

二塚:『もう出来た、それじゃ流して(映像)』

二塚:『・・・・・・。』(チェック中)

二塚:『ぅおいっ!』

二塚:『地面から浮いとるやないかっ!修正!』

数日後…。

柴岡:『出来ました。』

二塚:『次は大丈夫だよね。』

柴岡:『・・・・・・。』

二塚:『?』

二塚:『・・・・・・。』(チェック中)

二塚:『ちっちゃ(飛空艇小さい)!しかも、ちかっ(近い)!調整ぃっ!!!』

そんなやり取りが幾度となく行われ…。

ひとまず形になったものの、右と左のカメラの距離や、被写体までの距離など

いろいろと問題点が現れます。

※画面は制作過程のものです。 立体視制作中のサイドバイサイド形式の映像ですので縦長の比率になっています。

しかも立体視は個人差や、その時の体調にも左右されるので、

なるべく多くのスタッフに見てもらい、視差のバランスをとりながら調整が進められました。

その後も、問題点の対応と、本篇の制作で想定できるシチュエーションの

立体視の検証が行われました。

そんな試行錯誤を繰り返し、『目にやさしい立体視』の

基盤が出来上がり本篇制作に進んで行くのでした。

この時に感じたのは立体視は『もろ刃の剣』であるという事でした。

上手く使いこなせば、奥行きの情報を活かした効果的な演出や

画面の中にある世界に広がりを与えることができる、素晴らしい技術です。

しかし、使い方を間違えると不快感のみならず、見る人の集中力を低下させ、

大切な物語さえも霞ませてしまいます。

「ドットハック セカイの向こうに」では、その様なことが無いように

調整されていますので安心してご覧頂けると思います。

是非、劇場の大きなスクリーンで「ドットハック セカイの向こうに」のセカイを体感してください!

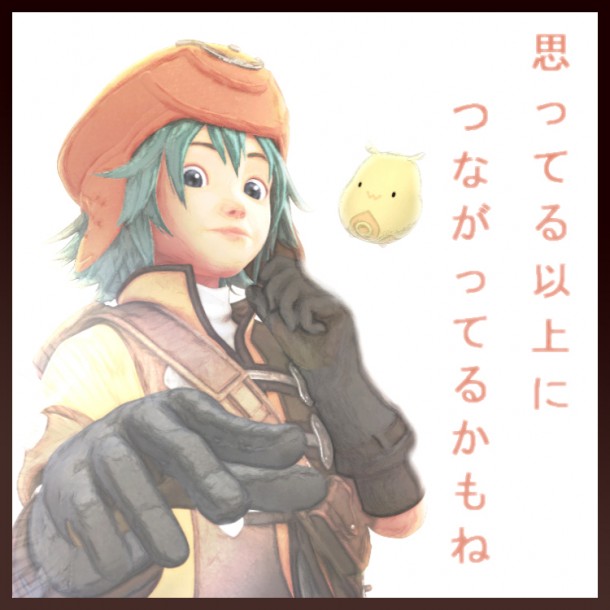

今までのファンの方も、映画から『ドットハック』という作品を

好きになってくれる方とも繋がる作品になれば幸いです。

【第9回】8/14(水)ニコ生配信「.hack//ch」(最終回)公開!

【第9回】8/14(水)ニコ生配信「.hack//ch」(最終回)公開! 【第8回】7/19(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開!

【第8回】7/19(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開! 【第7回】6/21(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開!

【第7回】6/21(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開! 【第6回】5/17(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開!

【第6回】5/17(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開! 【第5回】4/19(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開!

【第5回】4/19(金)ニコ生配信「.hack//ch」公開!

ドットハック セカイの向こうに 公式サイト

ドットハック セカイの向こうに 公式サイト 著名人からの応援コメント

著名人からの応援コメント